石巻工房

石巻工房について少しだけ書いておきたい。

何度となく書いているけれど、いつも中途半端だったからきちんとまとめてみたい。まず僕は石巻にクライアントがいた。昨年とてもお世話になったクライアントである。彼が震災後に呼んでくれた、だから震災後早い段階で被災地に乗り込むことになった。それが全ての切っ掛けである。途方もない被害状況のなかで、僕はまず彼がお店を再開すること、彼らの住まいを確保すること、それにエネルギーを注ぐことに決めた。僕一人だけではお手伝いできない、だから嘗ての仲間super robotもいっしょに来てもらった。彼らは去年、クライアントのお店の家具工事とサイン工事をお願いしていたし、ボスの細川さんは阿部さんのお姉さん、そして旦那さんのジョフレーを良く知っていたから工具一式つんで現地にいった。

掃除がメインだったけれど、工具があることでいくつか直していけるなという思いはあった。と同時にクライアントが自らの住まいをボランティアセンターのごとく部屋を開放してくれた。実はそれがあとで大きな違いをうむことになるわけど、それはまた別の機会にお話したい。

そんなこともあって、旧北上川から近いエリアは壊滅的な被害をうけていただけれど、工房的な機能をもったスペースが近くにがあれば、復興のスピードも随分違ってくるんではないかと、ぼんやりと思っていた。そんなときに津波の被害をうけながらも、震災後早々に再オープンしたというお店の話を聞いた。オーナーはインパクトドライバーを片手に自分で直したと誇らしげである。

設計事務所やデザイン事務所では当たり前のような気もするが、自分たちで簡単な家具をつくったり、展示会のブースをつくったりする。一つの理由は、実はそのスキルがないと、自分の仕事を発表することのハードルが高すぎるのである。プロに頼むほどコストをかけれないのだ。そしてモノをデザインすることと、自分で何かを作ることの関連性があることを彼ら、僕はしっている。そうした経験を踏まえて、石巻旧市街において、あと1年、2年はDIYのスキル、デザインのスキルが大きくこの町に影響してくるはずだという直感があった。それでも工房の話をしたときに、結構な賛同者がいてくれたことは本当にうれしかった。

デザイナーが社会とどう関わっていくのか、そういった議論がここ数年多かったのも幸いだったと思う。自分のデザインは社会に役に立つのだろうか?と多くのデザイナーが自問自答をしているなかで、震災がおこった。そんなタイミングだったからこそ震災後デザイナーは様々な動き方をした。僕もその様子を眺めていたし、手伝ったりもした。僕の手伝いの全てがうまくいったとは言えないけれど、そこでジタバタしたことで様々なことが見えた。何しろ初めての経験である。良くわからないからこそ、初めて被災地にいったときは、シャベルと長靴、そしておいしい夜ごはんを抱えていった。体を使うしかないと思ったから。状況が落ち着きつつあると同時に、先ほども書いたように、工房をつくったらいいんじゃないかとピーンときた。すくなくとも、僕が石巻にいったときには必要な施設だったし、それがあることで僕の出来ることが格段に増えるという自信もあった。

では工房をどうつくるか?実はその時点ではなにも考えてない。それどころか、工房ができるとして、それだけでいいのか?とさらに欲張って考えていた。5月に石巻にいったときに、注意深く町を眺め、人の話をきいていたときに、僕のクライアントがぼそっと呟いた。「この町には教育が必要だ。」ここでいう教育とは、様々な意味を含んでいたのだけれど、僕は教育という言葉を真に受けて、石巻の学校を調べた。石巻工業高校に建築学科がある。彼らは大学に行く人も、大工になる人もいるようなユニークな学科だった。思い付きでこの学校とまず協働しようときめた。彼らが復興の担い手だからだ。直接彼らの手によって復興させていくわけである。彼らといっしょに何かをつくる、つくることで教育的なこともできるんじゃないかと。特になんの当てもなく。工房と教育をつなげようと、ただそう思ったのだ。

そんな無謀な話に地元の人が動いてくれたのと、先生の昔の職場でのネットワークによって話はなぜかトントン拍子にすすみ一緒にベンチを作ろうという話になった。話はここから動きだす。いや動かさなければいけなかった。実はこの時点では何もない。場所もない、木材もない、そしてお金も。あわてて助成金の申請や、工房の確保、木材の提供先さがした。こうした本来であれば複雑な状況も、わりと短時間でクリアできたのは、震災復興という状況による。皆支援という方向に向いていたから。そうこうすることで、なんとか高校生とのワークショップができることになったわけである。

工房での仕事はなにか。まずは工房の整備が必要だった。津波の圧力によってひんまがったシャッターをきり、新たに扉や窓をつくりなおすこと。工房内のガラクタの解体、作業テーブル。そして高校生とは屋外用のベンチを大量につくった。テーブルも。お祭りのための射的台も欲しいとの要望があったりして、つくったりもした。

結局ベンチ、テーブルはあわせて45台。やればできる。そんなどうでもいい格言を思い出した。

道具を借りに来る人たちもぼちぼち増えてきた。改装につかうもの、解体につかうもの、また作業そのものが楽しくて遊びにきてくれた地元の人たちもでてきた。この工房ではいまベルギーの若い建築家による都市計画を考えるワークショップをやっているが、来月には東北大の学生によるワークショップ、獅子舞をつくる職人、アメリカの家具の会社が復興支援のベースとしてここを使いたいと話がきている。

そして僕は、この工房の機能をさらに充実させて、工具や道具を増やし、コミニケーションの拠点とすると同時に、今後復興するうえで必要な支援をしていきたいと思っている。石巻マルシェをつくろうという話があって、そのプロジェクトをいかに進めていくか考えている。工房では、そのブランディング、プログラム、DIYでできる全てのことを支援していくつもりである。いずれにしても、快適で豊かなマルシェをつくっていきたいので、ただやさいや魚が集まったというものではない、生き生きとしたマルシェにしていきたいのである。どこか車で買いに行くよりも、よっぽど魅力的な、そして遠くからわざわざこのマルシェを楽しみにきてしまうようなそんなスペース。工房にあつまったメンバーであれば僕はできると確信している。

職人的な勘

最近、リノベーションの依頼が多くなった。リノベーションの仕事は(リノベーションに限らないが)、ノウハウとして書けないノウハウがあるような気がする。

ある程度機転を利かせないと解けてこない。ざっくりと書くと、一つはプラン的な処理であり、一つは設備的な思い切りである。クライアントとのやりとりのなかでのヒントやコストなどの観点から、分析するまでもなく、ピーンときたものがだいたい答えになる。

この手の勘は、ピアノの練習といっしょで、続けることで磨く、そして維持できる勘のようなものだなつくづく思うけれど、いってみれば職人的な勘なんだろうと思う。

職人さんに質問すると、とても歯切れよく、間髪いれず返答が返ってくる。(ときにして

彼らは出来ることを出来ないともいう。それは職人の職業的な、すなわちお金があわないと

判断したときだ。)実はそこには膨大な量の体で覚えた知識が一瞬にして結びつきあい

返答しているのであろう。

よく建築の仕事をうまくなりたければ辞めないことだ、とはいうけれど、

つまり職人としての勘を磨けということなんだろうと思う。

ジャンプ

何かをデザインする行為を編集作業だという人がいるけれど、このマジックワードには根本的な欠落を抱えている。確かに編集的な側面はいなめない。つまり、状況を整理し、整頓していくという行為は、デザインを作っていく上での作業、そのほとんどだ。僕も建築を設計することはパズルを解くようにプランを解いていくという話をしていたことがある。それはどこか建築も編集だといってしまっているに近いところがある。それだけでは足りない。何が必要か?建築の設計、あるいはデザインの詰めをやっていく上で、大きなジャンプが必要だと思っている。そのジャンプがなければそのデザインは実はあっというまに消費されてしまうとすら思う。ところがそのジャンプは実はあまり上手に説明できないことも多い。言葉だけで組み立てていくデザインの危うさは、こうしたジャンプを否定してしまう危険性もある。

ジャンプのない、つまり詰めがあまい何かは、最後のジャンプをだれかにみすみすあげているようなものだし、僕の嘗てのプロトタイプをながめても、そのジャンプがないものが結構ある。残念。

条件の整理、コスト、マテリアル、すべて整ったうえでの、大きなジャンプ。そのジャンプをあえて具体的にいえば、素敵な偶然、もっと具体的にいえば、やはりオリジナリティーということになるのかな。

「オリジナリティーはない。」というマジックワードもあるけれど、おそらくクオレパトラの時代から同じようなことが語られているような陳腐な話だろう。このように、そこに頼りたいひとが頼る便利なワードが無数にあって、ついそこにもたれたくなる気持ちはわからなくもない。

とはいえ、僕はやっぱり「ジャンプ」を見てみたいし、ジャンプの生成過程、生みの苦しみは必要なんだろうと、そう思いながらうまくいかないプロトタイプをみつつ、ため息。昼ごはんにしましょう。

news

News:

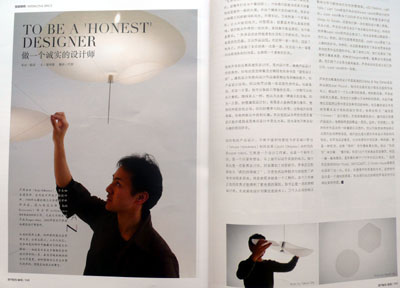

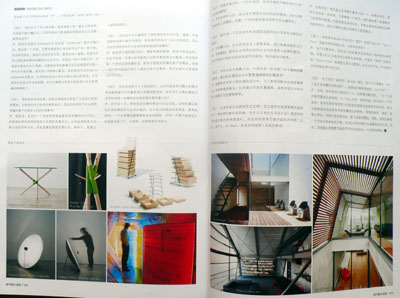

SKYCOURT was shown at the face page of this magazine,

: My Home+ in JuLy.

Keiji Ashizawa Design was futured by Modern decoration home in JuLy.

デザインをディベロップさせるワークショップについて

いったい何から書き始めたらいいのかわからないほど放置してしまったのけれど、皮肉なことに書きたいことが沢山あったにも関わらず、放置してしまったわけだ。これは決して書く時間がなかったわけではなく、書く気分に何故かならなかったわけである。モノ書き気分には斑がある。

さて、前のエントリーを読むと、おおー、まだ出張中ではないか。

なんと、ずいぶん昔のことに思えるだけに残念でたまらない。いったい何しにいったの?と

家族やスタッフの目を逸らすためにも、まずは出張の核について書きたい。

今回の出張は、家具メーカーが主催するワークショップに参加するためである。

ワークショップといっても、お互いに持ち寄ったアイデアをデベロップするためのワークショップで、

一般的なワークショップとはやや状況が異なる。世界中から集められたデザイナー10組強、

ブラジル、香港、スペイン、ポーランド、US・・。英語の喋り方も違えば、ジョークも違う。

アメリカ人のジョークはあくまでブラックだ。遠くで大人たちが集まっているのを見て、

僕らが何をしているのかと話ていると、

”Sacrifice a child! ” 子供をいけにえにしているのさ。

そんな具合。

すでに各デザイナーが用意した案をもとに、2日間のディスカッションを行い、

最終日に、皆でプロトタイプを作る。プロトタイプを作る工場があり、大凡のことはなんでも出来るという

素晴らしい環境。実際、あの短時間でよくもまあ、あれだけのものをみんな作るよな・・。

流石はなれている。かく言う私も、日曜大工は得意中の得意であって、

ここでは若干鼻が高かったことだけは付け加えておきたい。ただ作るというスキルにおいて・・。

様々なバックグラウンドを持ったデザイナーを呼んだ経緯は、家具のビジネスにおける

世界戦略が第一。次に、各々のデザイナーの生まれ育った環境、ライフスタイルが違うことから、

そこからの発見的な視点を披露させて、各々分析することによって、

モノの強度を生みださせようというアイデア。あるいは信念。

僕はこうした思いこみは、嫌いではないけれど、

ともすると、あるアイデアを 強引に説得させるための道具として便利に使われてしまう危惧もあったし、

実際そう感じることもすくなくなかった。

しかしながら、個性的で、優秀なデザイナーが悩みながら答えに近づいていく様は、

なかなか共有できる話ではないだけに、ゾクっとすることもあったし、

彼らの話かたや、スマートさから学ぶ部分も多く、僕にとってはとても勉強になったと言える。

例えば、一人のデザイナーがこういう。

「スマートになりなよ。製品化されなかったら誰の得にもならないんだ。」

当たり前の話だが、個性的なデザインで知られる彼女が、(僕はあまりしらなかったんだけれど。)

コスト意識が非常に高く、無駄と思えることを一切デザインに盛り込まないあたり、

やっぱりさすがだと思った。また、彼女がワークショップの間、相談相手として選んでいたのは、

隣にいるデザイナーではなく、その会社の開発の人間がメインだった。

彼女はスマートである。

肝心な製品化は、随分先の話だし、なかなか毎回ハードな宿題を出してくるわけど、

投資額から考えれば、まあそのくらいのプレッシャーはいたしかたなし。

いずれにせよ、コミニケーションスキル、プレゼンテーションスキル、

そんなことが一気にためされる3日間。面白かったと総括するには、

あまりにも疲労困憊であり、濃密であり。この年になって、この手の経験(集団生活のような・・)

をさせてもらったことはありがたかったと言える。

次回は、出張前後について。

景色の残像

一日中太陽がでている。

暗くなる前にねて、明るいうちに起きた。不思議な気分。まるで転寝のような・・。といっても眠りこそ深かったもののおそら(3-4時間の睡眠。まあ、旅行中はそのぐらいでも案外気をはっているので大丈夫。)

実際の仕事であれば最低5泊6日ということであるが、時差ぼけ解消や、見たかったものやお誘いもあり何泊は増やすことにした。仕事もおちついているからちょうど良いかと。学生のときに、何度かまとまった休みをつかってアジアに旅行にいったのだけど、あの当時その時間がどれほど貴重で、もう二度とやってこないかもしれないものだったかは今になってようやくわかる。

旅行は、いけるときに、えいっと無理やりいくものなのだ。旅行とはいえ、たかが10日だ。長い人生においては一瞬のようなものだけれど、されど10日。旅行の準備や、仕事の準備は万全なものとはいえない。実はいまさらながら後悔しているわけだけれど、覆水盆にかえらず。前にすすむしかなかろう。

出張前にいった石巻は、またさらに活気を増していた。とはいえ、町に多くの人が出歩いているということではなく、復興したお店の中の話だ。特に金曜日の夜はお店にはいれなかった。需要と供給のバランスの問題であるし、ボランティアが少しずつ減っていく冬になるとどうなのかはわからないと、時代屋というお店の店主曰く。残念だけれどその心配は的中してしまうかもしれない。その不安な状況をいかに変えるということは、かつてのように地元の人たちがいかにお金を使える状況をどうつくっていくか、もちろん外からの支援もそこに加えていくしかないだろう。震災ごみ置き場が移動したこともあり、町の中はすっきりした印象があるが、いまだ被災した車や家が手つかずの状態。すこしずつやっていくほかないだろうし、僕もできることを石巻でお世話になった人とはじめていこうと決意。

僕はこう考えることにしている。僕が知りあった石巻の人といっしょに打開策を考えていくことは僕の新たな責任だと。子供を育てることや、様々なルールを守ること同じように。そしてこれほどまでに、貴重であり、意義深い経験もないだろうとも。

旅行に来てはいるけれど、なんとなく心を日本においてきたような気分なのは、半分は石巻の景色のせいだろう。どこか石巻の景色と、旅先での景色を比較してしまう自分がいる。そんなことしても何の意味もないことではあるのだけれど。そしてラブアンドピースな川沿いの炊き出しや、店主の人柄にすいよせられて満席になっている不思議なカフェでの経験が石巻の復興におけるヒントなのかもしれないなとボンヤリおもったり。なんの根拠もなく。

とりあえず、今日はここまで。

いつ大人になるのか?

先日、内輪での内覧会があり、オーナーがパーティーを開催してくれた。

オープンハウスでは通常、子供お断り、白い手袋、スリッパが定番だが、ここでは、子供たちや犬が走り回り、生まれて間もない子供がかわるがわる大人たちにだっこされている。石屋さんは、当然のごとく3本立ちの胡蝶蘭を手に持ち、家具屋や金物屋さんが子供たちに作った家具を自慢する。そしてソファーでゆっくり話しこむ人がいると思えば、カウンターからはなれずワインをがっつり飲む人もいるし、屋上のソファーで寝てしまうのではないかとおもうくらいにくつろぐ姿もあった。

僕とクライアントは、この家でパーティーをしたときに、人々はどこで何をするのかをよく語り合った。内覧会と普通のパーティーでは微妙に違うとはいえ、まるで今日という日をまっていたかのような空間とのなじみのよさにほくそえんだ。少々手前味噌になるが・・・自慢話はここらへんにしておこう、つまらん。

パーティーで人の動きをみながら、おそらく外国人中心のパーティーであればまた違うのだろうなと思った。他人を紹介する文化があまりない日本では、パーティーはあまり人が交わらない。このような内覧会において、僕がひとりでマドラー役を買ったとしても限界があるから、途中であきらめた。お酒のせいもある。ただ楽しむことにした。せっかくの機会をオーナーにいただいたわけだ。楽しもう。。そこでひとつの楽しみ、いままでにない楽しみ方に気づいてしまった。元スタッフの子供はまだうまれて間もない。新生児である。新生児はかわいい。この事実にきづいてしまったのである。

今日という日の9年前。長女が生まれた。朝、5時ごろ破水した妻をタクシーにのせて病院へ急いだ。13時間の苦闘のすえ、おぎゃーと出てきた娘をみて、うれしさと不安な気持ちがいりじまじった不思議な気持ちだった。僕はついに人の親になったのだという責任の重さ。会社をやめることを決めていたし、世の中は不況街道まっしぐら、今ほど悪くなかったにせよ、これ以上良くはならないという重たい空気感もあった。その複雑な気持ちを抱えたまま、僕は近所のバーにいった。僕が最初につくった仕事、bar orangeである。偶然にも近所の病院だったから、歩きながら、考えながら、そしてもっと考えたくてお酒を頼んだ。おそらく、ミモザ、シャンパンにオレンジシュースをわった飲み物を飲んだ。これはおごってもらったのだと思う。何を話したかは覚えていない。おそらくたわいもない話をしたに違いない。生まれたよ、おめでとう、つかれた・・。

いつ、男たちは大人になるか?という話がある。20歳?いや、結婚?いやいや。生命保険だよという話がおちなのだが、案外間違っていない。仮に命を失っても守るものを持つという責任こそ、大人という理不尽きわまりない世界なのだろう。それは妻であれ、子供であれ、会社であれ。(もちろん、様々なことで男も、女もおとなになるということは百も承知でそのうちの一つの例だけをとりだしているにすぎないけれど。)

新生児がかわいくみえるようになったこと、それは僕がその理不尽な責任感にようやく身を落ち着けることができ、かつ、ひょとしたら僕の次の新生児はこないのかもしれないという余裕からくるのかもしれない。それはちょっとばかり残念なことだけれど、親が孫がかわいいのはその責任から開放されているからということと少し似ている。落ち着いて、純粋に、新生児をながめられるようになってしまったというべきか。

実はちょっと前に一つ年をとった。そのせいもあって、年齢ということに関してちょっと感傷的になりすぎている可能性大。

Co-work Co-design Co-project

建築の仕事をしているとあたりまえだけど、

Co-work 協働すること、(Co-workやCo-projectが一般的なワードではなさそう・・。)

Co-design 共にデザインすること、そしれそれらを統括していくこと、

こうした話が舞い込むことが多くなった。

それなりに大きなプロジェクトになってくると個人の力では突破できないことが

多くなってくるわけで、(当然のこととして。)いかに協働するかがもとめられてくる。

だからといって、個人の資質は問わないわけではなくて、

むしろ、バルセロナのごとく個人のスキルも非常に高いので、

全体の質も上がるというベストアンサーから、

統括する人間が、ぐいぐいひっぱっていき、結果的に優勝みたいなケース、こちらもベストアンサー。

僕がたぶん学生のときに、Linuxがいかに始まり、widowsをおびやかすにまでいたったかという話の顛末を日経新聞でよみ(すでに情報としてしったのは遅かったわけだけど。)いたく感銘をうけてそのシステムではなくて、オープンソースについて興味をもった。といっても僕のいけないところで中途半端にしか調べていないから、感動を拾い読みしているにすぎないのだけど。

いまでも良く覚えているのは、Linuxの成功、それはもちろん敵が強大であったことはモチベーションとしてあっただろうけれど、主催者からのお礼のメールではないかといわれているということだ。

いまそのソースを探ろうとgoogleで調べたけれどでてこないので、あくまで僕の記憶の中での話。

他言無用。

さて、ここでいうところのお礼のメール。

これこそが、Co-work Co-design Co-project における潤滑油であり、これがないと

キーキー摩擦音がしはじめてついには動かなくなる。

これは、僕がいくつかの展示会の立ち上げを手伝い、ミッションインポッシブルかと思われた

建築の現場を(といってもたかがしれているんだけれど。今思えば。)着地させて、

子供たちの教育に試行錯誤したことによる実感。

お礼のメール。あるいは、感謝の言葉、そして、ポジティブにその意見について共に考えていくこと。ときにはポーズでもいい。かならずしもはっきりと意見を却下することや、自分の意見がいかにすばらしいからといって、遠まわしであってもぶっ潰すような物言いはマイナス。

これが大事なんだけど、デザイナーや建築家ってやつは・・。

はい、すみません。僕も未熟なもので。

とここまで書いておいて、

ピラミッドのごとく、一人の独裁者的なリーダーシップによって成し遂げられるものもあることはたしか。

こちらは、途中でバタバタと脱落者が・・。

折り返し地点

年齢的に人生の折り返し地点を迎えた。なんとなく人生を75年くらいだろうと(左利き短命説もあるし。)踏んでいたところもあるから、そろそろ引き算で人生を考えようと思った誕生日の朝。

月曜日だから事務所の掃除から始める。めずらしいことに、入口のドアで2人のスタッフと同時に扉をあけることになった。こんなこと始めてだ。いま事務所は、商品化前のプロトタイプ達や、嫁ぐまえの本棚や、作りかけのプロトタイプ、そしてミスをしてしまった家具、でごったがえしている。動かすと先月痛めた腰を再発しかねないから、若いスタッフに動かしてもらう。が、彼が非力のため(事務所生活をはじめてから非力になったか・・。)手伝わざるえずに、腰をいたわりながら、重たい棚を動かす。

ショップスペース構想は、311の震災によってプライオリティー変更によって先延ばしになっているが、まずはこれらの嫁ぎ先や取り付けをしてしまわないと・・。

引き算で人生を考えるといっても焦る必要もなしと考えている。つまりこれからは大きい仕事をするのだ!と意気込んだところで、仕事は鼻息とは比例しない。落ち着いた日々なのであれば、いままでまいた種をどう育てるかを考えることもありだろう。

被災したクライアントとともに、そのお店と周辺の町について、ゆっくりとしかし確実に未来を考えていくことも今年の大事な仕事。あれやこれやといろいろあるけれど、順番にしか物事をかたづけられないわけで、机に順番につみながら片づけていくほかない。

この折り返し地点において、ふと思ったことをつらつらと書かせていただきたい。

週末からぼんやり思っていること。震災の話。

震災がらみで、東北に対して何ができるかという議論を様々なところで聞く。そしてアクションをどう起こしたらいいのか良くわからないという悩みを聞く。と同時に、現地ではいくらでも支援が必要だというような話がある。答えは、実際現地にのりこまずともいくらでも支援する方法があるし、行けばそれはそれなりにあるということ。前提条件なしに、どちらがいいとか、何がベストだとか、そういった議論は不毛だろう。僕はたまたまクライアントがそこにいたから、現地に入り込みやすかったし、情報も入ってくる。よって今のところは僕ができることは何かということも割と明快にみえる。さて、今後起こりうる問題を誤解を恐れずに、そして自戒をこめて・・いくつか列記する。すでに行動を起こしている人たちが、偉そうにその行動について語りだすこと。何も出来ないと思いこんでしまっている人たちが、震災そのものを無視することで自分とは関係ないことにしてしまうこと。そして時間がたつにつれて関心がうすれていくこと。これからの被災地との関わりは、毎日の生活の中で、日常の中で、言い方が正しいかどうかわからないがroutinとしてとらえるべきだろうと思う。コンビニでお釣りを募金すること、東北の観光地に遊びにいくこと、アクションを起こしているひとを盛り上げること、これらを日常にしていくことが大事なんだろうと思う。そして長いスパンで支援していく必要があることをアナウンスし続けることだろう。これは、アクションを起こした、あるいは関わった人の仕事であるし、被災地の方々の仕事でもある。

アクションを起こしている人は、多くの人が東北にいかに関わりやすく状況を整えるか、そこにエネルギーを注ぐタイミングだろう。。出来るだけ多くの人をその関わっているプロジェクトに参加を促すこと、それは無関心を退ける唯一の方法ではないだろうか。

いま石巻では、現地での若い力が結集しつつあって、過去の石巻<未来の石巻ということを目指して

活気づいてきている。僕が関わっているところ以外にもそうした動きがあるのだと思う。

それらをネットワークさせていくこと、お互いにがんばろうと盛り上がっていけば、ひょっとすると

ひょっとするかもしれないと思っている。

僕はその状況を俯瞰しながら、どう動けば、なにを動かせばベストパフォーマンスとなるのかを

にらみつつ、駒として動きつつ。クライアントによるおいしい石巻の海の幸をいただくことを待ちつつ。

人のいうことを聞くな。

僕はすぐに心配になる。ありとあらゆることで。こう見えて結構小心者だ。同時に忘れっぽいからなんとかなっているものの、これでもし人並みの記憶力があったとしたら・・あー恐ろしい。

僕は事務所の所長だから決定権があって、従順なスタッフはあとで怒られるのがこわいらしく何から何まできいてくる。消しゴムのしまってある場所までも・・。当然そこまで聞いてほしくないこともある。考えればわかることは、考えて決定事項を伝えてほしい。とはいえ、勘を働かせて危ない部分はどんなに細かいことでも聞いてもらいたいと思っている。「バカヤローききなさい!」「そんなこときくんじゃねー。」と交互に言っているようなものだから、彼らは混乱しているようだ。

あ、脱線しまくっているが、少し前にもどると、僕は心配症だから・・えらそうに自分の決定したこが心配なのである。しばらくあれでよかったのかな・・・、あーしたほうがいいかなとくよくよ考えている。そしてここだけの話だけど時々失敗もするし、時には大成功もするわけで、時にはこっそり出費して直してしまうこともあるし、どうにもならない、けれども誰もそのことに気づかないこともある。そんなことを繰り返しているから心配になる。だからスタッフに、これ大丈夫かなー?大丈夫かなー?と口癖のように・・・。

さて話はかわるが、おかげさまでというか、投資が効いてきたというべきか家具をデザインすること、それを売ることが増えてきた。ようやくいくつかきちんとした商品を送り出すことも。これは2年前の僕にできたかというと相当あやしい。多分よくわからなかったと思う。つまり商品とはいかなる成り立ちで生まれるものかということ、根本的にわかっていなかったから。では、今の僕がわかっているかというと、わかっていなかったことがわかった程度であるのだが・・。まずはそのカラクリについて少しでも考えをめぐらせることができるのか、そこは大事なステップのひとつだろう。もし作って、不特定多数に買ってもらいたければだが。さて、では最も大事なステップとはなにか。グッドデザインであるかどうか。僕はそう信じている。そうでない粗悪品だって売れるわけだけれど、デザインを語るものがそこに手をそめてはいけない。物の生まれ方、使われ方、そしてその最後をきちんとシュミレーションすべき。それはグッドデザインにおける大事な要素だろう。さて、その次。そのグッドデザインが評価されるかいなや。つまり後々まで残っていくかいなや。これはオリジナリティーなんだろうと思う。月並みな言い方をすると。なぜそんなことがいえるかって?いやっていうほど展示会でデザインをみていると、なんかそんな気がしてきたのだよ。

とはいえ、心配性の僕はデザインの良しあしをスタッフや友人に聞く。共感を得たいと思い。あるいは欠陥がないか、よりよくする方法はないのか。これは誰もがいうように、とても大事なプロセスである。と同時に・・・大事な部分、僕のくせのようなところ、あるいはこう書くのは若干逃げなんだけれど直感的にそうしたほうがいいんじゃないかと思ったところにおいては、誰のいうことも聞いてはいけない。

あいまいな判断はかならず後悔する。だから聞いてはいけないのだと最近そう思い始めた。

謙虚さと傲慢さのバランス。

多分、これは大事。