モチベーション最重要説

宿題からいつまでも目を背ける少年はいつしか40歳目前となり、前回のブログにて出された宿題を放置し続けている。というわけでほっておくことにした。いずれ気がのったら書くこととしたい。

そもそも僕がブログを書き出したのは、書きたいからなのだ。せっかく読んでもらってるにもかかわらず生意気いわせてもらえば、宿題をやるモチベーションではとても書けないということだ。私にとって書くことは作ることに似ている。ブーンと頭がまわってないといいものが書けない。勢いで書き出したものだけが、いいものになる。また書くことによってしかまとまらない考えも多い。みずから書くことでよそ様の文章から学ぶことができる。

しかしながら、設計事務所の所長が書くブログっというのは往々にして読み物としてはどうかというものが多い。なぜかといえば、どうしても仕事を取りたいという下心が見え隠れするからだ。これは私とて、事務所の経済状況によっては大いに活用して宣伝してきたし、否定することはできない。しかしながら、宣伝しながら、同時に書きたい文章を書くことは大変むずかしい。

そして時折思いついたように宣言するわけである。「ブログで仕事をとらない」と。このルールは事務所の経済状況によってはあっさり破られるむねも告白しておく。またかき続けていると、展覧会などの宣伝をしてほしいとお願いされたりする。これも一応お断りしておく。まあ、ここまで筆を休ませておいて読者がどれだけもどってくるかははなはだ怪しいのだけれど。

前段はこれくらいにして、ブログらしく日々の出来事をフックにして書き始めたい。といっても内容の濃さではなくて、最新情報が頭に残る。先日来社された丹青社の松村さんと仕事のモチベーションについての話になった。新人教育を担当している彼いわく、最近の新人スタッフはまずモチベーションをもたせる必要があるとのだとか。そのなかで、共通の知り合いの事務所で、雇ったばかりのスタッフがやめたという小話を聞いた。「僕にあった事務所ではなかったのでやめます。」すさかずその所長は「あなたにあう事務所などありません。」と答えたという。この返答には100%同意する。あなた中心に社会はまわっていないのだよ。どこかで働いたことないのかなー?。。。しかし、この話を「いまの若者」でくくるというトラップにはまってはいけない。思い起こせば私だって似たようなことを言い出しかねない状況はあったし、一歩まちがえば今頃まったく違う職業についていた可能性もある。そのほうが幸せだった可能性だって否めない。とはいえ、約20年働いてみて思うことは、やっぱり働かないとわからないということなのだけれど、パラダイスのような大学からいきなり週末もないような社会にでると、現実逃避も含めて「自分探し」がはじまってしまうのかなとも思う。転職サイトがやまほどあり、それらがビジネスが成長している状況においては、「自分探し」を彼らは奨励する。自分らしく働けなかったら転職すればいいと。転職ビジネスとしてはそれでいいかもしれないが、本当にそうかといえば私は訝しく思う。いま私は事務所の運営以外に、石巻工房の経営にも首をだしている。石巻工房に出入りする人たちからも同じような話を聞く。ありがたいことに私の事務所ではそうした話は耳に入ってこない。いやそれを言わさない圧力があるのかもしれぬが、それでもスタッフのモチベーションとは何かということはよく考えている。同時に自分のモチベーションについても。

まとまりのない話になってきたが、ものづくりにはモチベーションが一番重要であるといっても過言ではない。仕事であるかぎり、モチベーションがあろうがなかろうが物はできあがってくるだろう。その良しあしは、モチベーションがあるかないかが大きな要素である。「社員にモチベーションを持たすことが重要になってしまった」という状況は、若者がいや、中年もわがままになったのだと結論づけるのは簡単だけれど、あるのとないのでは大きな差が生まれてしまう現実がある以上、そこを上に立つ人間は考えないわけにはいかない。

では、私はいかにしてスタッフのモチベーションをあげていくか。給料を上げていく。これには限界がある。いい仕事だけをとっていく。これも常にというわけにはいかないだろう。いい仕事にしたいとは思うけれど。結局私は朝からニコニコする、事務所のなかに機嫌のわるい人間はいない、遅刻を注意しないということでスタッフにおいて重要な居心地を整備することから始めたのである。そしていまのところ成功していると思う。私のいらいらは若干たまるけれど。

仕事の流れ

みなさま、こんにちは。

あまりにも間をあけすぎて何を書いていいのか、そのリズムをすっかり忘れてしまいました。「忙しい」とは、本当に忙しい人だけがいえる言い訳です。僕ははっきりいって十分に時間があったくせに怠けて書いてこなかったとしか言いようがありません。でもなぜ書けなかったか?余裕がなかった、これが本音です。自分のキャパが思ったよりも小さかった。これはとても残念です。いままでは仕事がちょっと忙しくても書く時間は確保できたわけです。ところが去年あたりから余裕がなくなっていたわけです。ちょっと心が狭くなっていたともいえるでしょう。ブログを書いている場合があったら、何か考えろと・・・やることを探せと自分に言い聞かせてきてしまったわけです。今年の大いなる反省ポイントといえるでしょう。同時に仕事も宣伝しようという気が希薄だった。決して潤沢に仕事があったわけではないのに。。。その結果はまあ来年はもっとがんばろうという感じです。反省もソコソコにしたいと思います。今日は最近強く感じた「仕事」こと書きたいと思います。「仕事はどこから来るのか。」それは僕らにとっては永遠のテーマです。その流れに身をゆだねて生きているのがわれわれです。仕事はいつも偶然やってくるわけですが、あとで考えるとそこには「流れ」があります。流れはとても重要なのです。最近仕事の流れがかわってきたなーと思うことがよくあります。もちろん急に変わったわけではありません。そして月並みな話であるインターネットによって、そして僕の場合、家具をデザインすることによって仕事の流れはかわりつつ、さらに他の要素もあいまって加速した流れになりそうです。結論から言うと、戦略的に動くよりも、ますます仕事の質を問われている、そう感じています。経験上、クライアントは多くのデザイナーをデスクトップにならべ比較します。これはgood newsなのかbad newsなのかわかりません。good newsだとすれば、それらの小さなコンペティションの数は確実に増えているということです。まな板の上にのる機会は増えているわけで、選ばれるチャンスも増えているわけです。

Bad newsは写真がますます重要になりphotoジェニックであることが建築の質よりも重要になってくることでしょうか。このような小さなコンペティション、実は世界中で行われているようです。島国日本の建築設計者にも大きくチャンスは広がっています。僕らにはなかなかパブリック建築をつくるチャンスがないといわれています。と同時に、かつての設計者にこのような大海原に出ていくチャンスはおそらくありませんでした。僕らはこのチャンスをむしろ喜ぶべきなのでしょう。流れが変わってきたなーと確信するにいたったか、僕がここ1,2年の間に起こった不思議な仕事について次回は書きたいと思います。すぐに。

スタッフ/アルバイト募集

急に世の中が動きだした感じがします。

ここ1年近く3人体制で動かしていた事務所ではありますが、

やりたいことや、仕事のクオリティーを上げていくためにもう一人スタッフ、

あるいは常駐に近いアルバイトに来ていただきたいと思っています。

僕らと一緒に仕事をしたいと思っている人で、事務所のクリエイティビティーに貢献できると

思う方、あるいは貪欲に学びたいと思っている方、e-mail, info@keijidesign.com

にまずはPDFにてポートフォリオやその意気込みを教えてほしいと思います。

私たちの仕事はwebsiteをご覧ください。

https://www.keijidesign.com/cms/

業務としては、建築は、集合住宅、住宅。

インテリアは、オフィス、店舗。

あとは、家具のデザインもいくつか。

英語ができる方はクライアントが外国人であったり、家具のメーカーとのやりとりやメディア対応などで

大変助かります。

経験がなくても、伸びしろがありそうだと思った人といっしょにやってきました。

数年働いた後、独立したり、結婚したり、別の事務所にいったり様々ですが、

ここで学んだこと、建築の考え方、ものづくりについての知識は、

決して無駄にはならないと思います。

能力給

週休二日

朝9時から夜7時

フロムエーのようで恥ずかしいのですが。。。

僕が言うのもなんですが、設計事務所にしては働きやすい職場だとは思います。

設計事務所にしては :)

それではよろしくお願いします。

芦沢

design week-工房

2週間早かった。10月末からあっといまの11月半ばである。このままではあっというまに年を越す。そうなってしまうまえに、備忘録。10月末には、commoc+mafiの展示があった。僕は双方に深くかかわっているので、会場構成と家具をひとつつくった。mafiとしても、commocとしても多くのお客さんをつかんだとは思うけれど、僕自身のプロトタイプ、commoc+mafiは、可能性というところで完成度をあげるにはあと2ステップは必要だった。いつまでたっても家具は本当に難しい。commocだけでなく、duendeからも折角商品がでたので、売り込みだとおもって、いくつか知っている海外のお店にメールをうってみたりしたけれど、取り扱いたいが、日本から商品はその流通が問題だという。小さなメーカーが、世界で勝負するうえで、そのようなことをいかにクリアしていくかは大きな課題になっていると思う。さらに英語という壁があって、思ったよりも根が深そうだ。僕もそこにコミットしていきたいけれど、本業は建築の設計であり、家具の設計である。本業がおろそかになっても仕方がないというのもありつつ、ここにチャレンジするべき何かを感じているのも事実・・。

今回のデザインウィークにおいて、二俣さんとのトークは思わぬ収穫だった。case realというチームを率いる二俣さんのことは当然よくしっていたのだけれど、まさか僕のことを知っているとは思いもよらず、さらに対談の相手に選んでもらったわけで、とても光栄なことだ。彼の仕事の幅はとても広い。それはジャンルだけではなく、コストという意味においてもだ。そして、どの仕事にもピーンと張りつめた空気を感じる。ぬかりなし。いかにラフな仕事であっても彼の仕事だとわかる緊張感だ。とてもきちんと考えられていることに尊敬もするし、おこがましいが共感もする。美意識といってもいいかもしれない。僕は彼の美意識が好きなのだろうと思う。

もうひとつ、今年のデザインウィークがいままで違うことは、ここ数年でコミニケーションをとってきた海外からのデザイナーたちとこの時期に東京で交流をもてるということがわかったことだ。僕は海外にいけば、思う存分ゲストとしての立場に甘んじてちゃっかり泊まったり、遊んでもらったりしているが、当然のこととして、彼らが日本にくれば僕がそれをやるべきなのだ。そのルールがなくなってしまったら、旅行はさみしいものになっていくだろう。

今回わかったことの一つとして、積極的にデザインイベントに関われば、それはそれなりにバックがある。なるほど。来年もぜひそんな風に積極的にかかわっていこう。。。

最後に、石巻工房について。

昨日からハーマンミラー本社から屈強の男たちと、グラフィックデザイナーチームが石巻入りしている。ベースとなったのが、石巻工房であり、松竹というわけだ。場所があり、機能をあたえ、適切な人材がそこにいれば、何かが起こる。実際石巻ではそのようにしていくつも出来事が起こってきた。松竹の阿部さんは誰よりも先に4mの津波にたえ、キッチンを復活させた。だから今、フル稼働しており、ハーマンミラーチームの胃袋を満たし、キッチンカーでラーメンを200杯売り、さらなる店舗展開が待っている。復興バーは、あの小さなお店に20人が入り、壁に穴が開いていた。そして石巻工房も、なんとか維持させてきたことで、今回のハーマンチームが工具の増強や様々な可能性をみせてくれている。東京の家具会社からの発注も来た。いまの工具がなければ受けれなかっただろう。僕は工房が、そのような場所をつくることのお手伝いをすること、そしてDIYそのものの精神が少しずつでもあのエリアに浸透していくことができるのではないかと思っている。あのような状況化で、どのような活動も答えなどわからずに動いている。わかるわけがない。正解などない。きっと間違いもない。最近そんな間違いを一生懸命揚げ足取りするひともいる。でも誰がそれを間違いだって断定できる?僕は、その間違いが間違いにならない可能性のほうが大きいと思っている。これは直観の域をでないけれど、ミスキックだってときにスルーパスになるように、犬もあえうけば棒にあたるように。工房を被災地につくることは、いままでの答えからすると程遠い。だからこそ、僕は答えに近いんじゃないかと思っている。

あなたがアーキテクトなら・・

archdialyという建築の紹介ブログを見ていたら、

When you’re an Architect

という記事があって、英語だったこともあってあまり深く考えずざざっと楽しく拝見した。

アーキテクトである限りのがれられないものが、ここには列記されている。

まあ、アーキテクトに限らずデザイナーと読み替えることもできるものも多いのだけれど、

まあそうだなと思うことが多く、facebookによると結構な共感を呼んだテキストになったようだ。

ここに書いてあることをいちいち翻訳したり、解説するつもりはないけれど、

僕なりに建築という世界にはいってから妙な癖や実は自慢したいけれど、決して称賛にあたいしない

特技や嫌な思い込みがあって、10個だけつらつらと書いてみようと思う。何度となくこのような文章は書いてきた気もするけれど、まあよし。そしてあえて、アーキテクト一般そうだというような書き方をするが、もちろん僕の私見、もしくは想像である。

10 architect’s real voice

1:

おそらく多くのアーキテクトは、骨の姿を想像している。電車の窓から家の風景が軸組みの家にみえたり、コンクリートのラーメン構造だったりしているのである。時には人の骨も姿も想像している。

2:

さわらないと気が済まない。さわったり、たたいたり。スイカじゃないんだからと何度となくいわれる。あ、パイプなんだ!とか、無垢だ!とかひとり喜んでいる。それは推理小説をとく鍵になるから。そして家に帰ってから手をあらわない!と家族に非難される。

3:

アーキテクトが3人もあつまって町にお出かけすると、様々なものにうっとおしいほど触ったり、ひねったり、叩いたり、さらに細かいデテールの議論をしている。これは推理小説の鍵の切れ味について競いあっているわけだ。

こんなことをするのは only architect ..と蔑まされたりする。

4:

背後をチェックする。表面にはあらわないものの仕組みをしるために背後をかならずみる。時にはベンチの背後をのぞくために、大きく腰をまげ覗き込む変なやつ。で、背後をみて納得し、今日も勉強になったと思っている。

5:

貧乏人のくせに好きな建築の話になるとよろこんでタクシー代をはらって終電をのがす。

6:

多くのアーキテクトが自分の仕事はおもったよりも評価されていないと不服におもっている。

7:

何でもできる、つくれるが、案外建築以外は中途半端。

8:

給料、もしくは報酬は安すぎるとおもってはいるが、仕方がないとも思っている。

9:

失敗したときに、自分のお金で直したいという衝動にかられるが、直すために借金をしないとできないことが発覚して、必至にリカバリーする戦術をたてる。

10:

他人より人生を楽しんでいると思い込んでいるが、自由時間がとことん短いことに気がついていない。

Shelf

様々なことが同時に動き出しているとき、多くの人たちは、実はお手玉といっしょで落ちてくる玉から順番に拾い始める。だから忙しい人に仕事を頼む時、その落ちっぷり、その速度といまどれくらい地面に近づいているかをプレゼンテーションすると案外ぽっとやってくれる。

これはあたかも人の話のようだけれど、実は最近の暇アピールを連呼していたら、暇じゃなくなってきて焦りはじめている。まあ仕方がない。働かざるもの食うべからずなのだ。そういっても仕事のような仕事じゃないようなことのほうが多いんじゃないか?

・・ともかく、今日はshelfの話をしたい。というのも9/25日からAXISで「人づくりシェルフ展」が開催されるゆえ。

このプロジェクトが外部のデザイナーを巻き込むようになってから3年間、がっつり僕は関わってきた。もっというと、人づくりプロジェクト、新人の教育のためのプロジェクトについて最初に丹青社さんから相談があったときに、「シェルフ展にしましょう!」と何の気なしにぺらっとしゃべった。そして本当に「シェルフ展」になったのだ。そんなわけでまず、なぜシェルフなのかという話をしたいと思う。

協力デザイナーにはデザインする上でいくつかのルールをつくろうという話がまずあった。小さすぎないこと。つき板、もしくは無垢材と金属を使ってほしい、できれば金属と木材が面になるようなデザインをしてほしいということだ。これは何をいっているかというと、店舗の設計と施工の多い丹青社さんにとって、そこがデティールの胆であり、二大マテリアルというわけだ。いずれにしてもその二つのマテリアルを駆使してつくるという意味において、「shelf 」は王様だろう。次にそのうち展示会をやれるといいねということもあった。そこでのテーマが、「金属と木材が面になる什器展」では様にならない。しかも協力デザイナーがそれなりに意欲的に独自のテーマもって挑めるものにしようということになって、「棚」では限定的すぎるから「shelf 」ということになった。そして「shelf 」展なわけだ。

これが「bench」や「tabel」ではここまでのバリエーションはでてこなかっただろう。

新人デザイナー、制作担当は、デザイナーがなげかけるコンセプトに基づき、だれも作ったことのない「shelf」に挑むわけだが、家具とはいえ、ビックプロジェクトになる。「どんなshelfですか?」と新人君がきけば、デザイナーは森羅万象、壮大なストーリを語りだす。(もちろん、僕の家にたりない家具をさ・・と素朴な人もいる。)これらは全て新人君の勉強となり、アイデアを具現化していく上で、スキルや新しい技術をしることとなり、これは丹青社の引き出し、新人君の引き出しになっていくという仕組みだ。

今回僕がつくったのは下記。

3年間、ほぼ一貫したコンセプトをShelf に対してぶつけている。

boxinbox

去年

slybox

一昨年

drawershelf

ボディーブロー

今後の活動ならびに下準備、そして他様々な情報収集のため先週の水曜日、木曜日で石巻入り。見違えるほど町はきれいになっているけれど、逆に本来の復興に時間がかかりそうだということも同時感じてしまう。町に人が戻ってくること、町として機能させるまではやはりなんらかの仕掛けが必要だろうと痛感する。その仕掛けは単発ではだめだという人もいるけれど、その単発をつなげていくことでもいいんじゃないかと最近思っている。つなげていくことで、それは線となり、いずれ面となって空間へとつながっていくんじゃないかと。ボディーブローはいっぱつでは効かないが、地味に打ち続けると体力をうばい、ときにはダウンすらとれることもある。小さな活動をボディブローにたとえることもできそうだ。

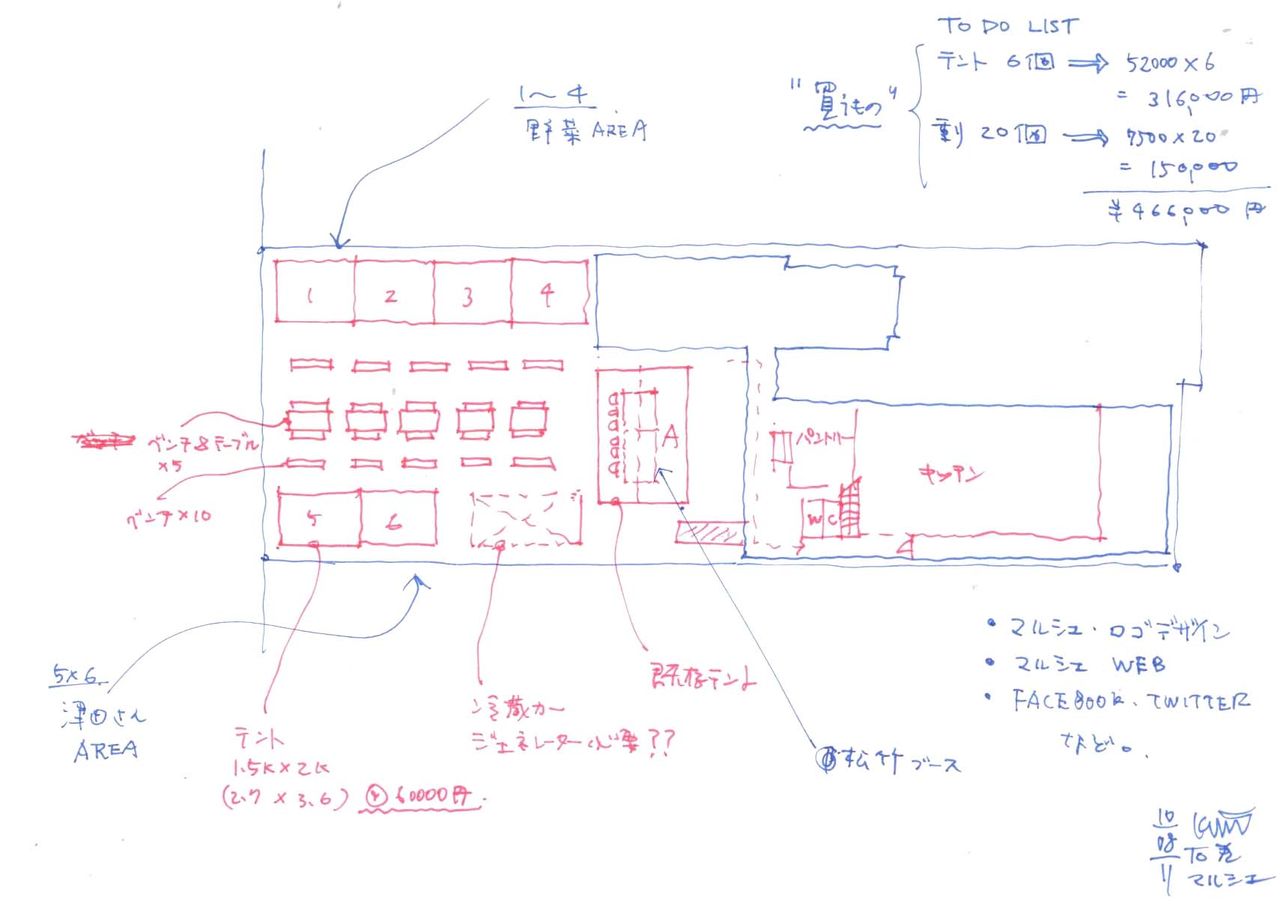

ベンチ、テーブルをつくったときにお世話になった石巻工業高校へあいさつから始まって、石巻マルシェとは成立するのかという話を会議を工房で。誰にむけてマルシェをやるのか、いったいそういったマルシェを開催してどれだけ人がくるのか、そのあたりの戦略を練り上げる必要があるという話になった。お魚王子の発案で魚屋として出店するのみならず、牡鹿半島の漁師、漁場をめぐるツアーとあわせて計画しようということになった。彼がすばらしいのは、すでに彼が築いているネットワークの中で、ツアーが組めてしまうところにある。旅行会社、ツアーに参加してくれるであろう人たち、そしていかにそのツアーを成功させるかという勘所まで押さえている。脱帽。そのあたりは彼に任せて、僕らは阿部新前のマルシェ予定地における後方支援をしていこうと思う。

同時に、石巻西高校の美術の先生とお話。彼女は、仮設住宅支援を地元で精力的に活動している。生徒に対する熱意や、今回の震災後の彼女自身の役割、やりがいも感じているようで、本当に素晴らしい。ハーマンミラーの活動にむけての準備や、協働できること、継続して活動していく方法を考えていこうという話に。

そんな会議のあとは、石巻のお寿司屋さん、日本酒バー、そして最後に復興バーへ。これがなかなかどうして楽しい。コストパフォーマンスもさることながら、日本酒も地元のバーでのむと、おそらく保存状態の良さもあるとは思うが、実にうまい。魚はいうまでもなく・・。宿も復活しつつある石巻にぜひ多くの人に行ってもらってお金を落とすこと。それを町の人は望んでいるし、あきらかにお金のおとしがいのある町だと思う。

写真は、昔の復興バー/今の復興バー。super robot作、松竹号。グラフィックは

room composite http://www.room-composite.com/ 津波を被った錆びだらけになったテーブルの修復。藤森泰司さん。工房でつくったテーブル&ベンチ。もはやこのスペースのインフラ。

石巻マルシェ

8/9日。石巻の夏は東京よりもすごしやすい。が、流石にこの日は暑かった。久しぶりの来石といっても川開きのあと、10日ぶり。石巻マルシェの話をすすめることをメインにいくつかの野暮用のために来石。日帰り弾丸出張の予定ではあったが、石巻の夜は楽しい。その誘惑にまけて宿泊に変更。(朝すこし遅刻したことも関係あり。)

この日誌をすすめるまえに、

まず、石巻マルシェ構想についてお話しなければいけない。実はマルシェ構想は震災前からあった話である。阿部新旅館前の丸光デパート跡地をつかってのマルシェ構想。場所はこのあたり。

今回の石巻マルシェ構想は、阿部新旅館解体跡地をつかってすぐに始めよう!という話にお手伝いしたいと名乗り出たわけだれど、もともとの構想がいかなるものであったのか、あるいはいまも進行している丸光デパート跡地での構想はどのようなものなのかは知る必要がある。最終的には石巻中心市街地にとってのいい市場をつくることが第一義なのだから。

よって、石巻マルシェに関わっていくであろうメンバー、阿部新、松竹の阿部久利さん、仙台のオークレット佐藤さん、町づくりマンボウの尾形さんと会議をすることになったわけである。(その後、お魚王子こと、三陸おさかな倶楽部の店主

津田さんもネット上にて参加。)

会議の結論は、すぐやる派の私と、佐藤さんが来月頭からまずは阿部新跡地でマルシェをはじめるたい!という話。そしてマンボウ尾形さんの長年の構想である丸光デパート跡地をいかに進ませていくかという2つの話となり、プロトタイプを阿部新で、丸光案は引き続き交渉や資金関係をあらっていくということになった。そして今もネット上での会議を進行中である。

というわけで来月頭からえいっとスタートするマルシェ。

阿部新跡地、解体されて建物は半分になってしまった松竹ではあるけれど、そこがstand up weekの中心地であり、今回マルシェのプロトタイプがつくられる。転んでもただでは起きぬ。久利さん、すばらしい。

もうひとつ。ゲストハウス構想のためにいくつかビルを視察。これも直感の域をでないが、東京に戻った後、アイトピア通りcoopの撤退後のビルをつかわせてもらうのがいいのではないかと思案を続けている。

夜は、浪漫邸(石巻グランドホテル1階、)にて、阿部久利さん、豪太さん、真野研の京子さん、2.0のメンバーで日本酒を堪能。何を話たか覚えていないくらい白熱する話あり、笑い転げる話あり。オーナーの明さんからシャンパンはないけれど、泡の出る日本酒はあるよということでふるまわれた日本酒でほろ酔いのまま阿部新ドミトリーで就寝。

石巻の夜は涼しい–けれども熱い町になることに願いながら。

稼働しはじめた松竹(阿部新)のキッチン。

石巻工房、道具箱。購入したり、いただいたりの工具と備品。これだけあれば大概の大工工事は可能。

バックパッカー用、あるいは短期ボランティア用のゲストハウスにコンバージョンをタクラミ中

プロショップまるか。すでに機能しているお店。

おまたせしました。もう営業してますよ。

工夫しています。

ロゴデザイン、老若男女、みんなが楽しめる市場のためのロゴ。すばらしい。:DRILL DESIGN

阿部新跡地のマルシェ構想プラン。9月頭に営業開始。週何回にするかをこれから・・。

News 28/07/11

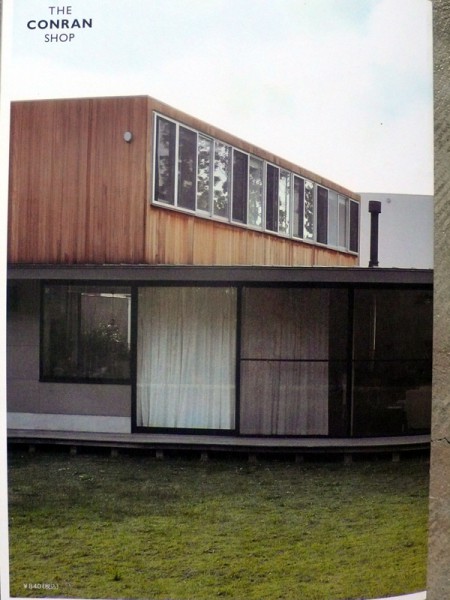

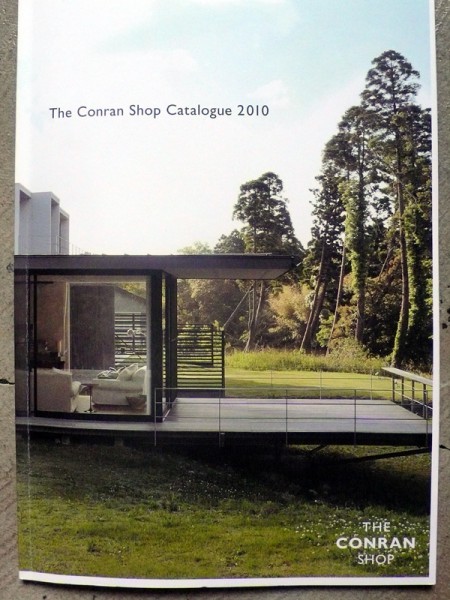

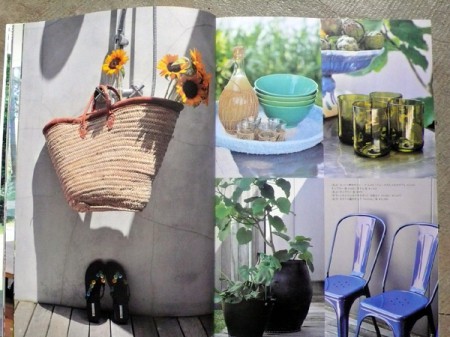

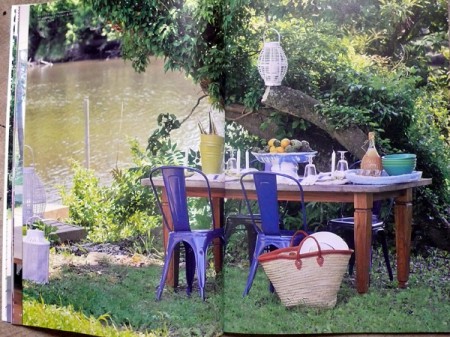

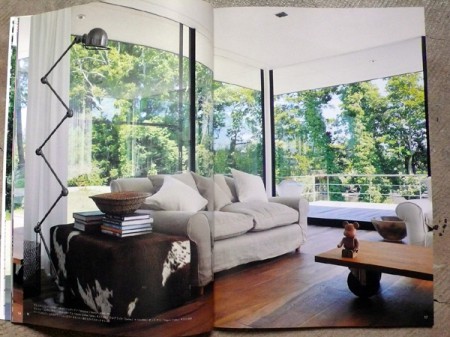

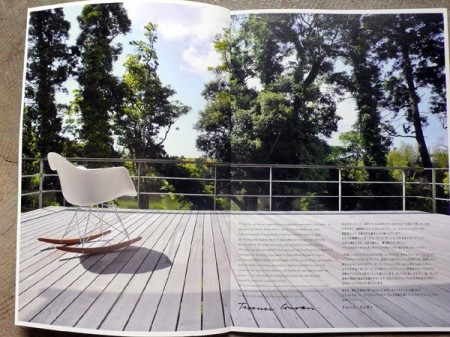

Conran shopのカタログは、弊社で設計したRiverside Houseです。このカタログの存在はしっていたのですが、このたびたまたまカタログが送られてきましたので、お知らせさせていただければと思います。

Conran shop uses “riverside house” that we design.

News 25/07/11

News:

A few works are featured by magazines.

いくつかの仕事が雑誌にて発表されました。

Wallpaper handmade issue featured “kitchen boxes”

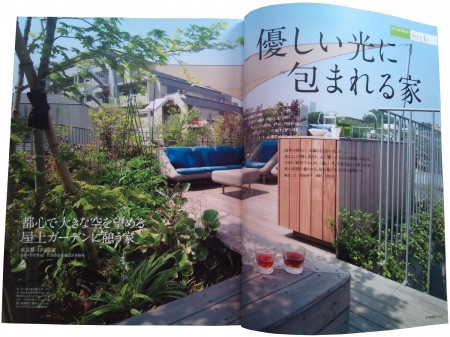

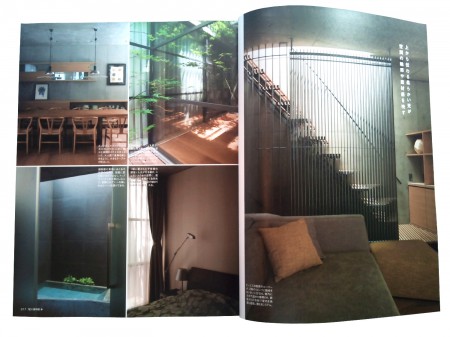

My home+ featured “sky garden house”

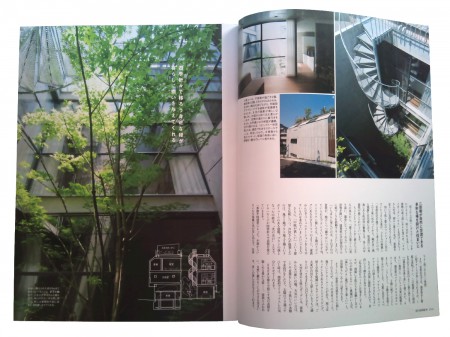

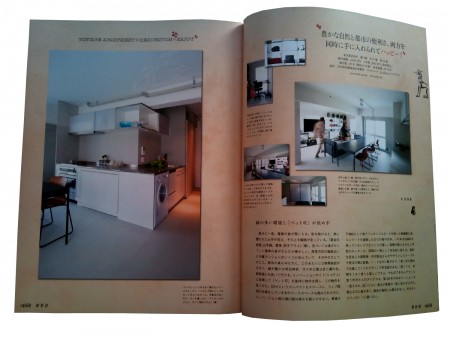

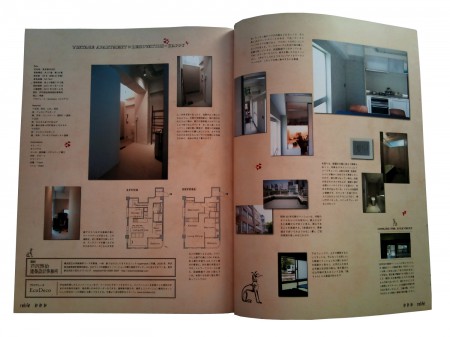

relife+ featured “renovation project”